当社にとって「人材」は最大の経営資源であり、企業競争力の源泉です。従業員個々人の能力や個性を最大限に引き出して継続的に活性化することで、会社の持続的成長につなげています。

従業員とともに

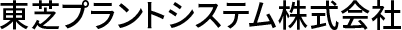

重点的に取り組んでいる4つのテーマ

人材や働き方の多様性をポジティブにとらえ、事業の想像力や競争力に結び付けられる職場づくりをグローバル規模で推進します。当社にとって「人材」は最大の経営資源であり、企業競争力の源泉です。この貴重な経営資源である従業員個々人の能力や個性を最大限に引き出して継続的に活性化することが、会社の持続的成長につながると考えています。

そこで「人材の育成と活用」「ダイバーシティへの取り組み」「ワーク・ライフバランスの推進」「健康で安全に働ける職場づくり」の4つを重点テーマと定め、積極的に取り組んでいます。

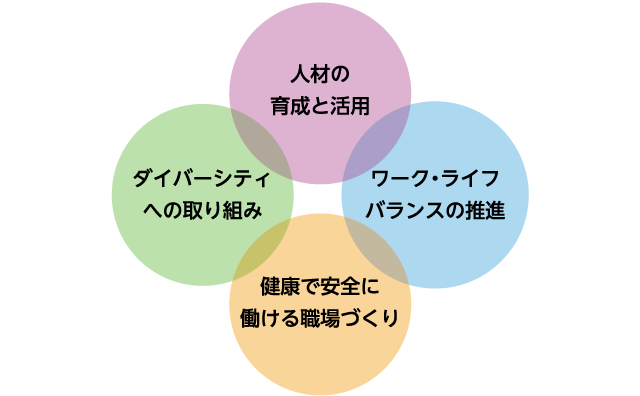

人材の育成と活用

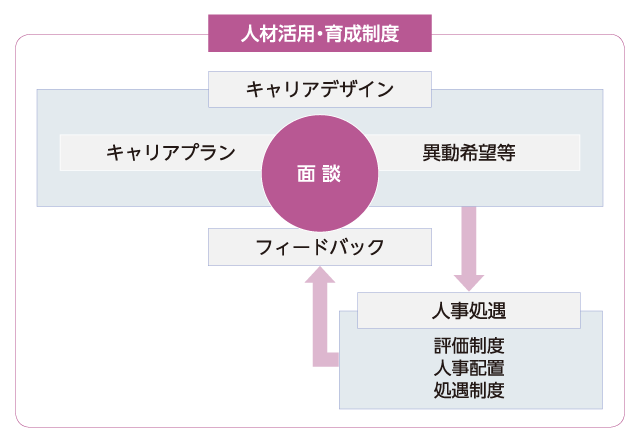

中長期的視点に立った人材育成・活用を目的に、「キャリアデザイン制度」を構築しています。上司と部下との面談を通じ、コミュニケーションの深耕を図るとともに、上司は部下の育成・活用の方向性を確認しながら、部下のキャリアアップを実現させることで、会社業績の向上につなげています。

上司と部下の信頼関係を築く「フィードバック面談」

当社では、評価要素に基づく時価評価により、公正・公平な処遇を行う人事考課を行っています。考課結果については、上司と部下との面談によるフィードバックの中で、業績や能力・姿勢等の評価を説明し、透明性・納得性を高めるとともに、今後の業務遂行への動機付けや人材育成につなげています。

教育制度

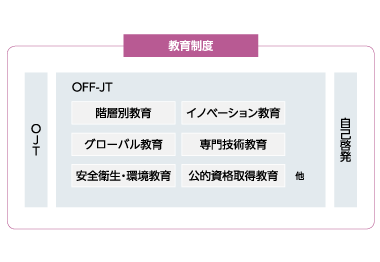

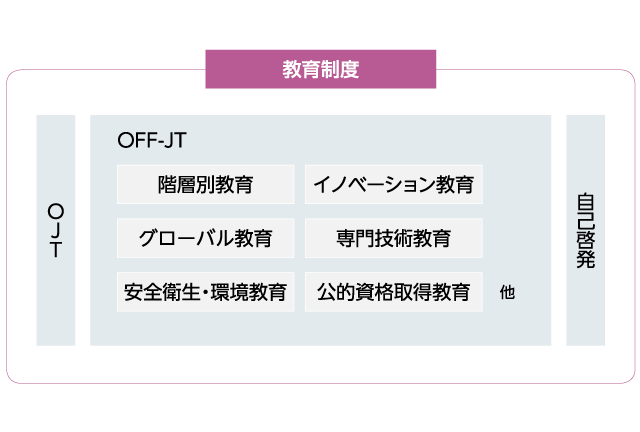

「OJT」「OFF-JT」「自己啓発」を効果的に組み合わせて人材育成を行っています。

OJT 業務を通じて計画的に必要な知識・技術およびビジネススキルの習得、能力向上に努めます。

OFF-JT

職場を離れて、職務を遂行する上で共通的に必要な知識・技術およびビジネススキルについて、「階層別教育」「グローバル教育」「専門技術教育」「公的資格取得教育」など、体系的・専門的な教育を行います。

自己啓発 個々人が自主的に取り組む「通信教育」や、職場単位で相互研鑽を図る「ファミリートレーニング」など、自らの資質・能力の向上を図ることができる機会を提供しています。

ダイバーシティへの取り組み

再雇用制度

事業計画を支えるためには、技術の伝承と経験豊かな従業員の活躍が必要不可欠です。当社では、60歳定年到達後も事業の最前線でいきいきと働けるための仕組みや、作業所の第一線で活躍するためのインセンティブを取り入れた東芝プラントシステムグループ再雇用制度を構築しており、希望者については65歳までの雇用延長、会社ニーズによって70歳まで雇用できる環境を整えています。

女性活躍推進

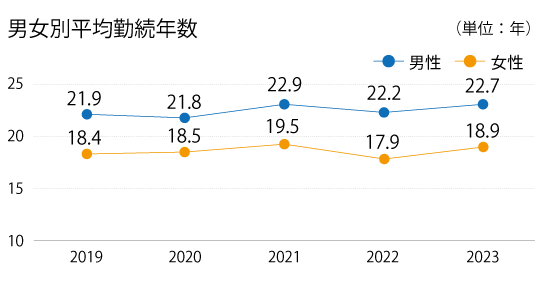

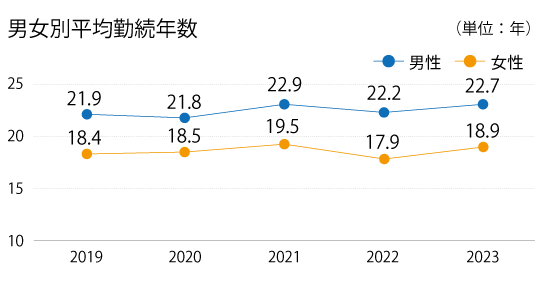

当社では、従業員全体に占める女性従業員の割合は8.6%(2024年3月末時点)と低いものの、技術職、営業職、事務職という幅広い分野で女性が活躍しています。また、リーダーとして活躍できる女性従業員を増やすための教育の充実を図る等、女性が活躍できる仕組みづくりを行うとともに、仕事と育児・介護の両立支援策により女性の定着率向上(女性の平均勤続年数:18.9年/2024年3月末時点)や女性採用数の拡大を図っています。

外国人雇用の推進

当社では、外国人留学生を中心とした外国人採用を積極的に進めるとともに、海外現地法人との人材交流も行い、グローバル企業として多様な国籍の人材が活躍する職場づくりに取り組んでいます。

ワーク・ライフバランスの推進

会社の「利益ある持続的成長」と従業員の「生活の充実」を実現するため、ワーク・ライフバランスを推進しています。

仕事と育児・介護との両立支援

従業員の次世代育成を支援するため、法定水準を上回る制度を用意するとともに、会社諸制度や出産・育児に関わる公的給付の内容をまとめた「次世代育成支援リーフレット」を社内イントラネット上に掲載し、いつでも従業員が確認できるようにしています。

2007年4月には次世代支援認証マーク「くるみん」※を取得しました。

2022年度の育児・介護休業法改正にも対応し、男性の育児休職取得を推進しています。

また、仕事と介護の両立を支援するため、働きながらさまざまな介護の場面に対応できるよう柔軟な勤務制度を整えるとともに、介護に関わる会社諸制度、両立事例等をまとめた「介護支援リーフレット」をイントラネット上に掲載し、必要な情報を提供しています。

※ くるみん:「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定を受けたマーク。

仕事と育児・介護との両立支援策

| 育児休職制度 | 満3歳に満たない子を対象(法定の要件を満たす場合) |

|---|---|

| 育児短時間勤務制度 | 小学校卒業前の子を対象 |

| 看護休暇制度 | 対象者に年5日間 |

| 配偶者出産休暇 | 5日間(配偶者出産予定日6週間前から出産後6週間以内) |

| 次世代育成支援休暇 | 連続10日間(配偶者出産後、子が1歳を迎えるまで) |

| 介護休職制度 | 対象家族1人につき、1年(分割回数制限なし) |

| 介護短時間制度 | 対象家族1人につき、上限なし(介護事由消滅するまで) |

| 介護休暇制度 | 対象家族1人につき、年5日 |

総実労働時間短縮に向けた取り組み

主な休暇制度

| フリーエントリー休暇 | 年12日まで年休を事前登録し、取得可能 |

|---|---|

| 積立休暇 | 切り捨て年休の内、自己啓発、ボランティア、私傷病、介護、看護、育児の目的で最大20日まで積立、取得可能 |

| リフレッシュ休暇 | 勤続10年で連続5日、以降5年の節目毎に連続5日(勤続25年は連続10日)休暇を取得可能 |

健康で安全に働ける職場づくり

生活習慣病予防(保健指導、特定保健指導の実施)

定期健康診断の結果から、保健指導および40歳以上の特定保健指導に取り組んでいます。従業員は有所見の検査値を確認(自覚)し、自ら生活習慣の改善目標と具体的行動計画を作成し、6ヵ月後に目標を達成できるように保健師による継続的な支援を実施しています。

メンタルヘルスケア

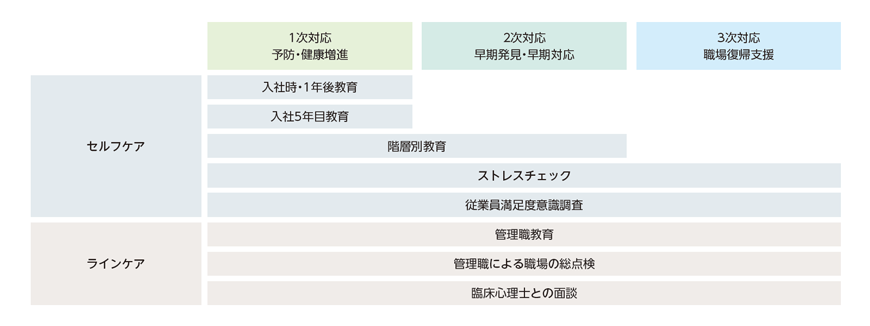

年1回、法定のストレスチェックを実施し、従業員一人ひとりの気づきを促すとともに、階層別教育を通じて、セルフケア教育を展開し、ストレス対処方法等を学習する機会を設けるなど、従業員サポートを行っています。

また、管理職教育等を通じてラインケア教育を実施し、従業員への気づきや傾聴法のスキルを身につける機会を設けるとともに、日常的な“声かけ”で職場のコミュニケーションの活性化を図り、健康で働ける職場づくりを推進しています。

健康経営の推進

従業員が健康で働ける職場づくりに向けた取り組みより、2021年度から健康経営優良法人の認定を取得しています。